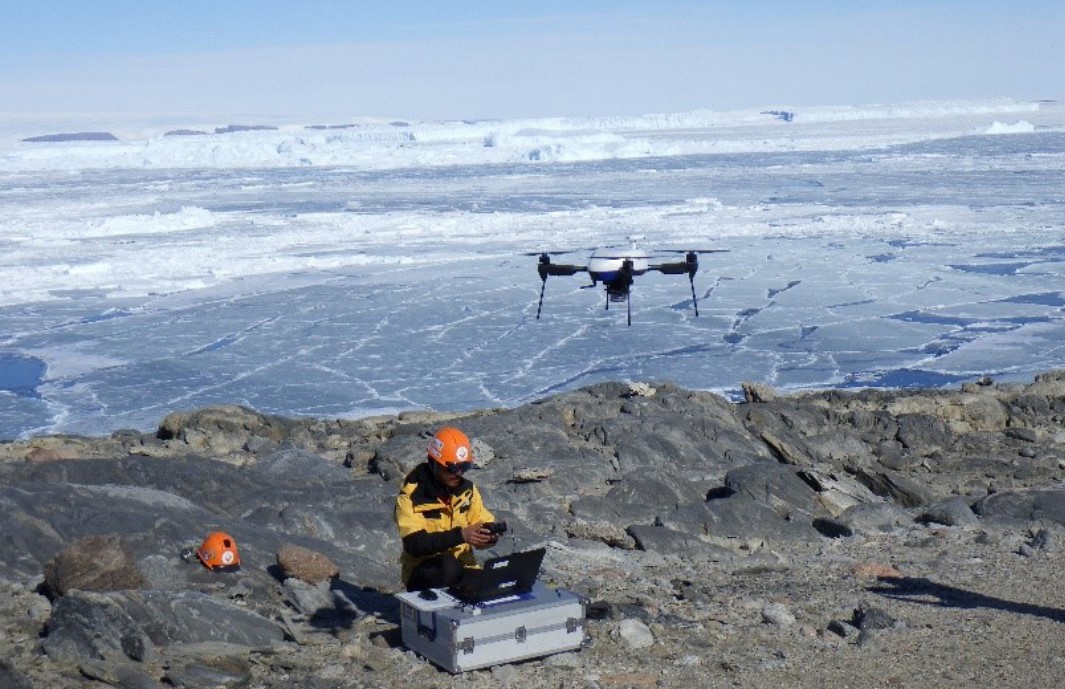

国土地理院の広報誌に、当社製ドローンが南極で活用された事例について掲載されました

日経ビジネスオンラインの起業家を紹介する「起業家のリンカク」で、弊社社長佐部のインタビュー動画が公開されました。以下リンクから是非ご覧ください。

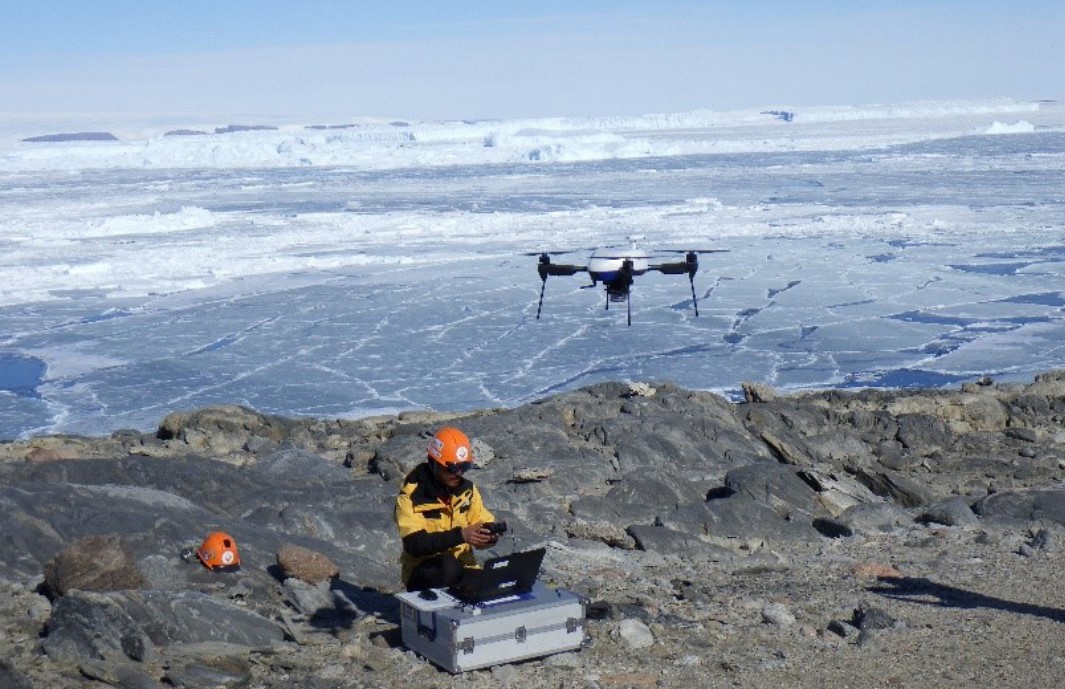

自社開発の国産産業用ドローンとクラウドサービスを通じてさまざまなソリューションを提供するエアロセンス株式会社(所在地︓東京都文京区、代表取締役社長︓佐部浩太郎、以下「エアロセンス」)は、2023年5月24日(水)から26日(金)まで、幕張メッセで開催される「第5回 建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO 2023)に出展します。(エアロセンスブース場所:幕張メッセ 展示ホール3 I-64)

今回の出展では、当社の主力製品であるVTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローン「エアロボウイング」にレーザースキャナーを搭載した機体を展示します。マルチコプター型ドローンによるレーザー測量が広く利用される中、固定翼ドローンにより広範囲にわたるレーザー測量を可能とします。特に地形情報も取得できるため森林管理や公共工事など大規模な測量で威力を発揮できる特徴についてご紹介します。

また、クラウド解析サービスの「エアロボクラウド」が、主要なRTK(リアルタイムキネマティック方式)およびPPK(後処理キネマティック方式)測位対応ドローンにも対応し、GPS受信機を搭載した対空標識の「エアロボマーカー」とPPK測位の両方を組み合わせた写真解析により精度の高い測量を簡便に行える特徴についてご紹介いたします。

【展示例】

エアロボウイング

VTOL(垂直離着陸型固定翼)型ドローンは、回転翼機のようにホバリングしながら垂直に離着陸し、上空では固定翼機として水平飛行を行うことができ、滑走路を使わずに長距離(最長50km)の飛行が可能です。今回の展示では、イエロースキャン製のレーザースキャナを搭載し、従来の写真測量では捉えられなかった植生繁茂下の地形計測を可能にする構成についてご紹介します。

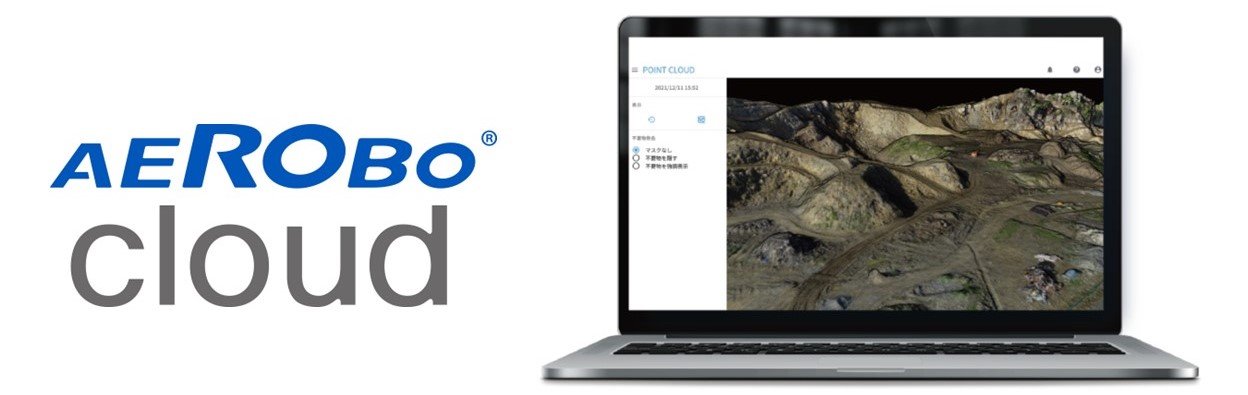

エアロボクラウド

エアロボクラウドは、ドローンに関するデータや撮影した画像を管理し、処理・解析を行うクラウド型のアプリケーションです。Webブラウザのみで使用でき、PCのスペックに依存せず、高速な画像解析処理、高精度な測量処理をクラウド上で実現していることが特長です。当展示会では、主要なRTKおよびPPK測位対応ドローンで取得した測位・画像データから解析処理ができる特徴についてご紹介します。

エアロボマーカー

エアロボマーカーは、空撮しながら、マーカーの位置も計測(GNSSスタティック測位方式)できる対空標識です。GPS機能を搭載したドローン用対空標識として2級GNSS測量機登録と電算プログラム検定を取得した測量機器のため、公共測量にも使用が可能です。

【開催概要】

|

展示会名 |

第5回 建設・測量 生産性向上展(CSPI-EXPO 2023) 〜次世代を担う、最先端技術が一堂に〜 |

|

会 期 |

2023年5月24日(水)〜5月26日(金)10時〜17時 (最終日のみ16時まで) |

|

会 場 |

幕張メッセ |

|

主 催 |

建設・測量生産性向上展 実行委員会 |

|

後援(予定) |

デジタル庁、経済産業省、国土交通省、環境省 |

※来場の際は事前登録することでスムーズに入場できます。以下CSPI-EXPOのサイトからご登録ください。

https://www.evt-entry.com/cspi2023/

.jpg)

.jpg)

エアロセンスは、2023年5月9日(火)~12日(金)に一般社団法人防衛施設学会が開催する「令和5年度 砂防学会研究発表会 北海道大会」に出展し、当社製VTOL型(垂直離着陸型固定翼)ドローンのエアロボウイングを展示いたします。

当社のブースでは、同機を活用して行った砂防堰堤点検の事例や同機の特徴などを担当者が直接ご説明いたします。

エアロセンスの機体と実績を知ることができる機会ですので、ぜひお越しください。

|

名称 |

令和5年度砂防学会研究発表会 北海道大会 |

|

開催日時 |

2023年5月9日(火)~12日(金) |

|

会場 |

会場:北海道大学クラーク会館、学術交流会館、百年記念会館 (札幌市北区北8条西5丁目8-1) |

|

参加方法 |

砂防学会のホームページをご確認ください。 https://jsece.or.jp/meeting/2023hokkaido/ |

エアロセンス株式会社は、2023年4月26日(水)〜27日(木)にアクセスサッポロにて開催される「第53回岩崎トータルソリューションフェア2023」に出展します。

当日は、長距離・広範囲の飛行が可能なVTOL型ドローン「エアロボウイング」や写真測量・基準点測量解析ソフト「エアロボクラウド」など、点検や測量の現場でお使いいただける製品を展示します。

北海道のお客様はぜひご来場ください。

ご来場の際は事前登録が必要です。主催者のオフィシャルサイトより来場者登録をお願いいたします。

展示会情報

- イベント名

第53回岩崎トータルソリューションフェア2023

~実践インフラDX 未来の土木施工に向けて~- 開催日時

2023年4月26日(水) 9:30~17:00

2023年4月27日(木) 9:00~17:00- 会 場

アクセスサッポロ 屋内・屋外展示会場

〒003-0030 札幌市白石区流通センター4丁目3-55- 主 催

株式会社岩崎

主催者ウェブサイト:http://fair.iwasakinet.co.jp/itsf2023/

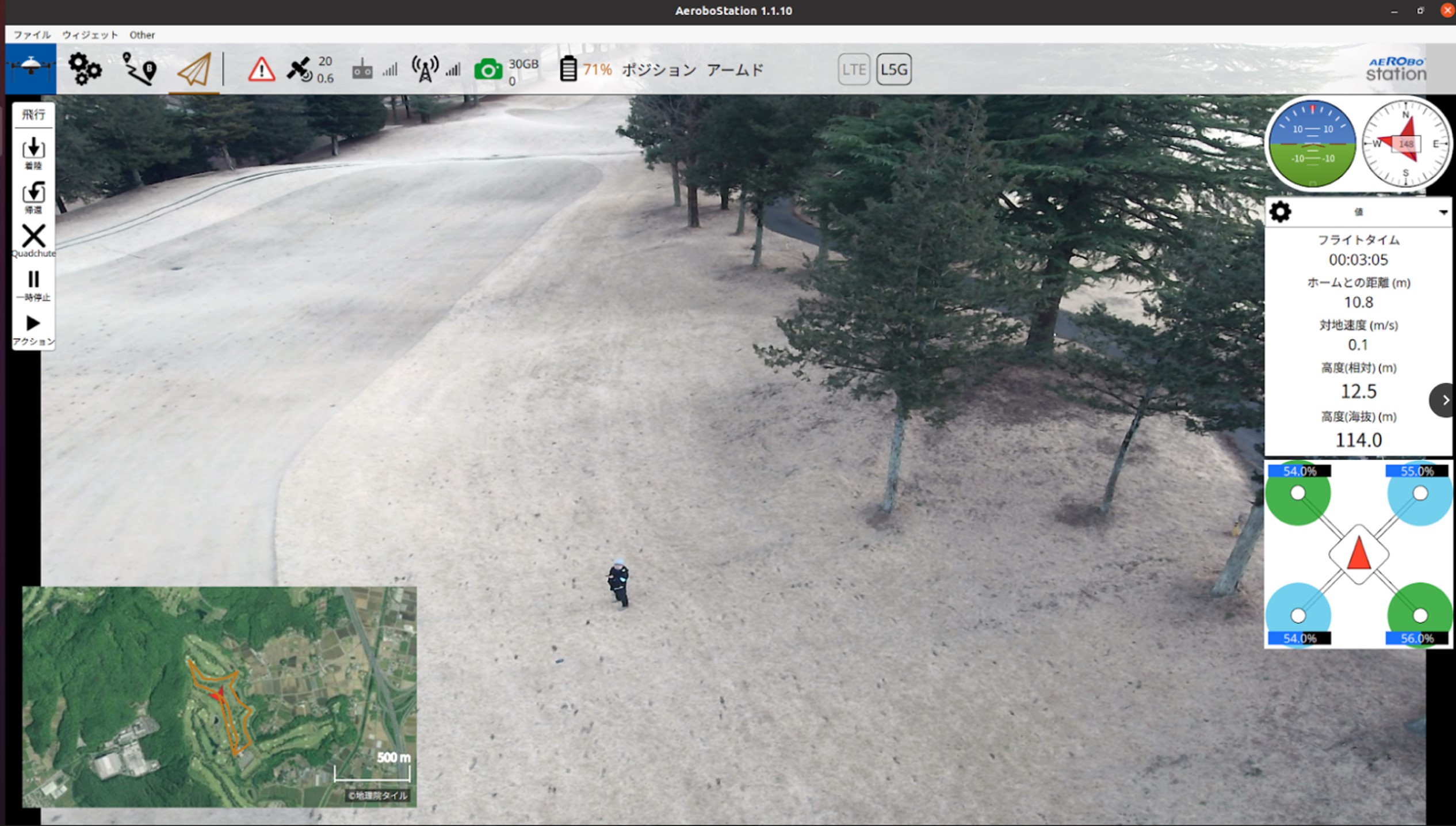

ゴルフ場を点検するエアロセンス製ドローン

自社開発の国産産業用ドローンとクラウドサービスを通じてさまざまなソリューションを提供するエアロセンス株式会社(所在地:東京都文京区、代表取締役社長:佐部浩太郎、以下「エアロセンス」)は、3月上旬、栃木県栃木市の栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部で、ローカル5Gを活用したドローンによるソリューションを提供し、その有用性を実証する実証実験でドローン機体の運航を担い、ドローンによるコース巡回の空撮時に4K映像のリアルタイム伝送に成功しました。

当実証実験は、総務省の2022年度「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」(代表機関:株式会社地域ワイヤレスジャパン)に選定された事業の一環として実施され、ゴルフ場へのサービス提供企業であるケーブルテレビ株式会社をはじめとする、ソリューション提供企業やローカル5G機器提供企業、技術実証実施企業を交えたコンソーシアムを形成したプロジェクトで、地域の企業が主体となりローカル5Gを活用し地域産業の活性化を図ることを目的としています。

【実証実験の背景と目的】

ゴルフ市場の規模は1990年以降から縮小傾向となっており、更に、ゴルフ参加人口は団塊世代を中心とした年代の割合が多く、団塊世代の高齢化に伴うゴルフリタイアは今後本格化すると予想され、2020年代中の市場縮小の加速が懸念されています。労働人口の減少によりゴルフ場においても働く人の高齢化や、若手人材の採用が困難になるなか、ドローンを活用しゴルフ場で勤務する従業員の高齢化や人手不足解消を検証するものです。

【実証実験の内容および特徴】

芝管理の業務負荷の軽減のため、ドローンによるコース巡回と芝の育成状態管理

ゴルフ場では、プレイヤーのコース上での落とし物や忘れ物が多く、従業員がそれらを探す負担が大きいことが課題だったことから、その負担軽減のため落とし物・忘れ物の有無の確認を主な目的としてドローンの空撮で数コースを巡回。飛行中、上空でのLTE回線では4K映像の伝送は帯域不足により不可である状況下、ローカル5Gを活用することで空撮中の4K映像をリアルタイムで伝送し、1コース平均2分前後、全18コースを30分程で巡回が可能であることを確認しました。従来の目視巡回では、昨今の人手不足によりゴルフ場の営業前に30分程度で3コース程度の実施のみであった業務の大幅な改善につながることも確認されました。

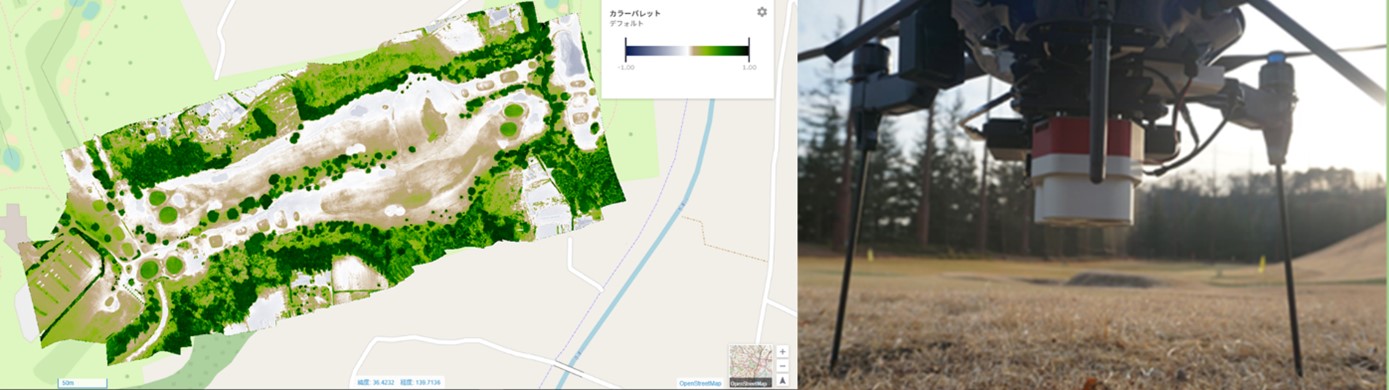

また、多波長カメラによる芝の育成状況の自動可視化を実現し、今後の育成状況自動判定による業務負荷軽減につながることが判明しました。

今回の実証実験においてはドローン飛行中に高速ローカル5Gに加え、バックアップ用のLTE回線、 予備の2.4GHz直接通信の3回線同時並列で通信の安定性を確保し、コーデックによる圧縮で映像を最適化させることで空撮中の4K映像のリアルタイム伝送に成功しました。他にも、飛行中に撮影した画像を当社の画像解析処理クラウドサービスの「エアロボクラウド」にアップロードし自動的に処理を完了させるなど、当社の技術力を結晶させた実証実験となりました。

ドローン巡回中のリアルタイム伝送画像

ドローンによる芝育成状況可視化解析結果の画像(左) ドローンに装着した多周波カメラ(右)

今回の実証実験の結果を踏まえ今後コンソーシアムは、ローカル5G活用しドローンに搭載した高精細カメラによるコース巡回/芝の育成状態管理やドローンによる配送およびウェアラブルカメラによるプレイ動画撮影/提供や遠隔レッスンを行うことで、ゴルフ場の業務効率化・新規プレイヤーの獲得・付加サービスを提供する検討を進め、ゴルフ市場の活性化支援を進める予定です。

エアロセンスはこれまで環境省や国土交通省等が実施するさまざまな実証実験に協力した実績を持ち、2023年1月には東京23区の人口密集地(DID)での実証実験にも活用されるなど、その高い機体性能や信頼性が認められています。2022年12月、改正航空法が施行され有人地帯で目視外飛行が可能となるレベル4の解禁に伴い、機体性能の向上と販促の強化を図り社会に普及させることで、ドローンの社会実装の可能性を拡大させてまいります。

– 6基の砂防堰堤を含めた久連子川流域飛行距離約13Kmの飛行試験を13分で完遂 –

6基の砂防堰堤を一度に確認するために飛行した約13kmの所要時間は13分と、巡視作業員が実際に行う点検の場合1~2日かかる作業をVTOL型ドローンが担ったことで、大幅な時間短縮を確認しました。また豪雨や地震等により砂防施設までのアクセスが困難な場合において、巡視作業員の安全性向上にも期待できる事を確認しました。

久連子川流域を含む川辺川の砂防施設を管轄する九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所では、無人航空機(ドローン)の活用により砂防施設の点検の効率化や災害時危険箇所の巡視作業の効率化、巡視作業員の安全向上を目的に「川辺川流域無人航空機渓流点検方法検討業務」において、今年度より『レベル3』の飛行試験・検証を実施しています。その一環として、連続的に砂防施設が配置され、2022年の台風14号により道路も数カ所で被災し砂防施設までのアクセスが困難な久連子川流域を試験フィールドとして、当社が飛行試験・検証の運航を担いました。

【飛行試験の概要】

今回の飛行試験における飛行ルートと点検・撮影エリア(オルソ画像部分):飛行距離 約13km

2023年2月8日、国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所管轄の砂防施設のある久連子流域を、エアロボウイングを以下の図の通り飛行させ、砂防堰堤の点検を実施。 今回の飛行試験における飛行ルートと点検・撮影エリア(オルソ画像部分):飛行距離 約13km

今回の飛行試験における飛行ルートと点検・撮影エリア(オルソ画像部分):飛行距離 約13km

エアロセンスはこれまで環境省や国土交通省等が実施するさまざまな実証実験に協力した実績を持ち、2023年1月には東京23区の人口密集地(DID)での実証実験にも活用されるなど、その高い機体性能や信頼性が認められています。2022年12月、改正航空法が施行され有人地帯で目視外飛行が可能となるレベル4の解禁に伴い、機体性能の向上と販促の強化を図り社会に普及させることで、ドローンの社会実装の可能性を拡大させてまいります。

最新記事

アーカイブ