非GPSなどの環境下で自動飛行!危険な現場はドローンにお任せ

飛島建設 様

“己の利を計らんと欲せば己の利を後とし、これを犠牲としてまず相手の利を計れ。相手に提供した自分の犠牲は己の努力と創意工夫をもって補え。これが自他共に繁栄し、ひいて究極は必ず己の利となる結果をもたらす。“という利他利己の創業精神のもと、お客様満足を常に追求され、防災・減災技術のさらなる進化を通じて安全で安心な社会づくりに貢献されている”New Business Contractor“である飛島建設株式会社様と、2020年8月29日から30日、GPS等の電波の入らない非GNSS※環境下のトンネルで自動飛行によるオルソ画像と3D点群作成に取り組みました。(※Global Navigation Satellite System/全球測位衛星システム、GPS等の衛星測位システムの総称)

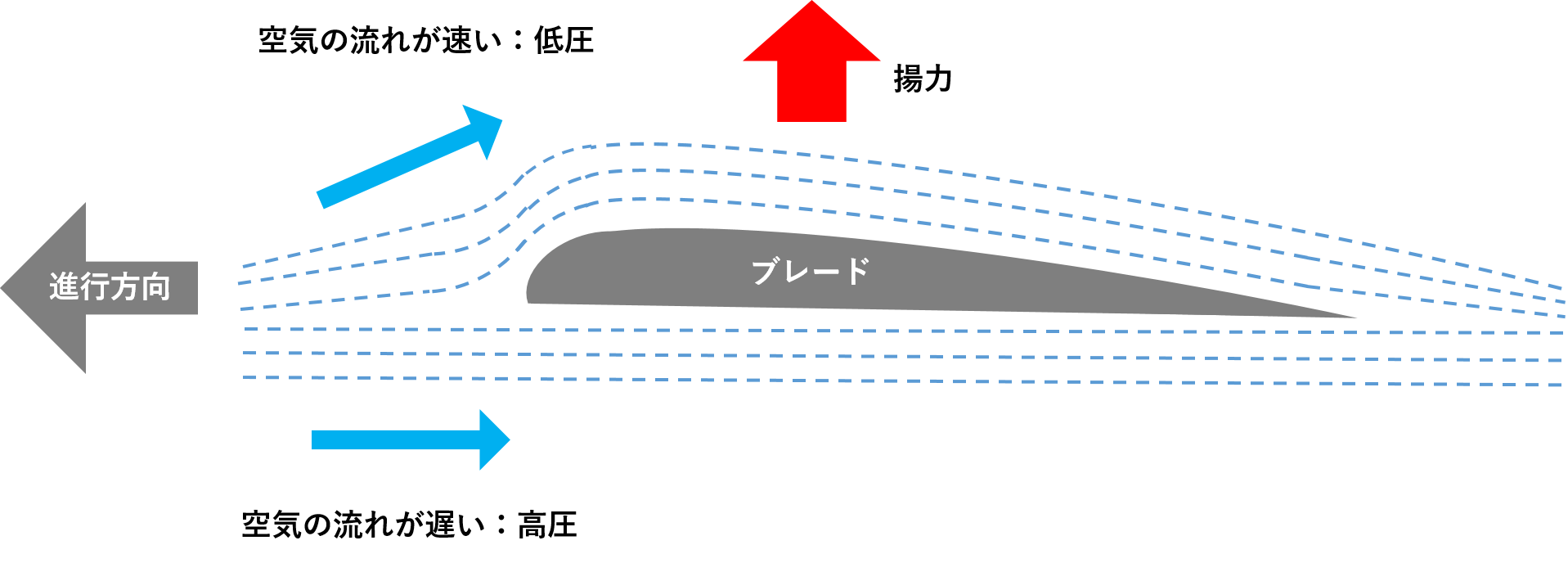

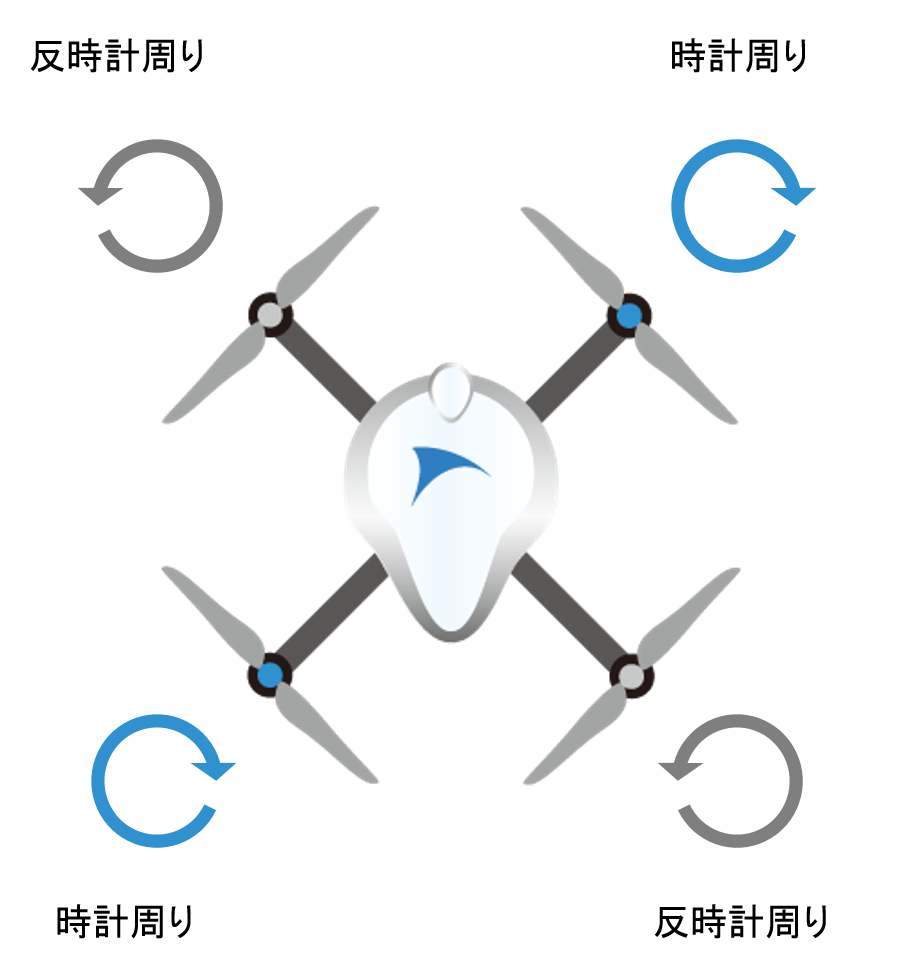

トンネル工事では大型の重機を使用するため、人と接触した際は重大な事故となり得る危険な現場です。そんな現場で掘削状況を確認するのも簡単ではありません。通常、GNSS電波による自己位置推定ができない屋内の現場でドローンを飛行させるには、オペレーターによる高度な技術が求められます。エアロセンス株式会社で開発している新たな点検ドローン、エアロボインスペクション(Aerobo Inspection)は、非GNSS環境下でも自動飛行を行い指定された範囲をオペレーターの技術によらず飛行をし、写真を撮ってくることができました。今後はトンネル内での飛行はもちろん、GNSS電波の入りにくい建物の付近など様々な現場で人々の安全な社会に貢献してまいります。

飛行時の様子

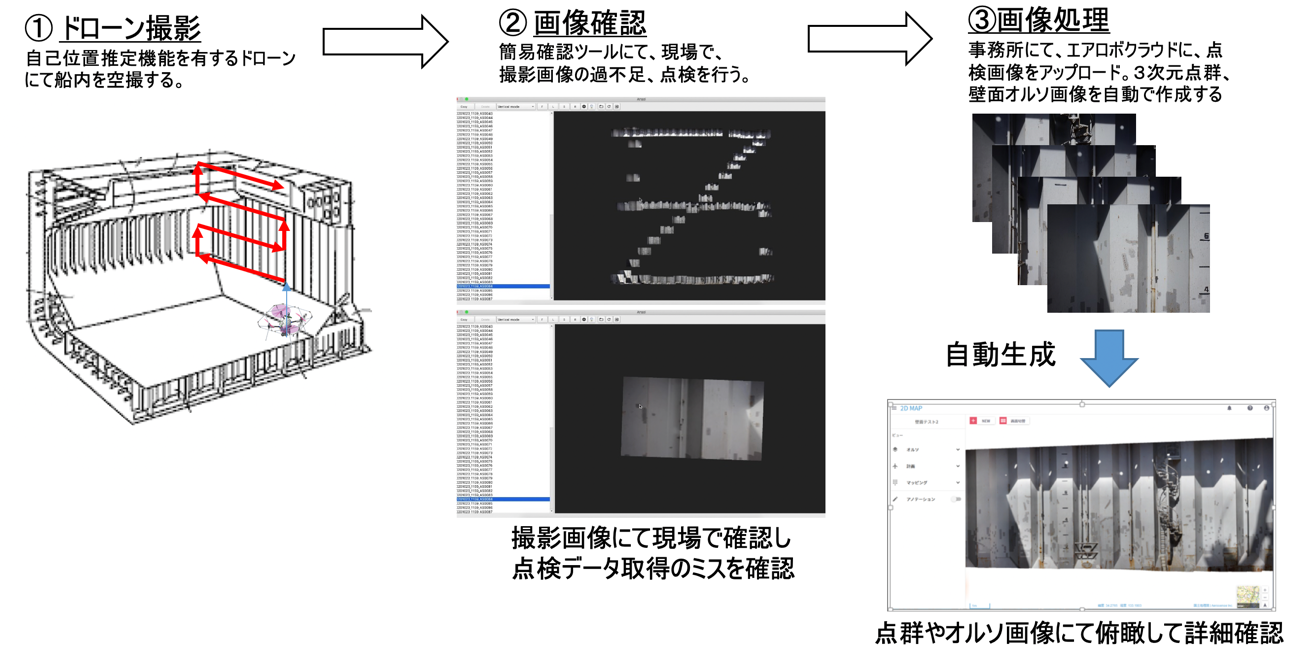

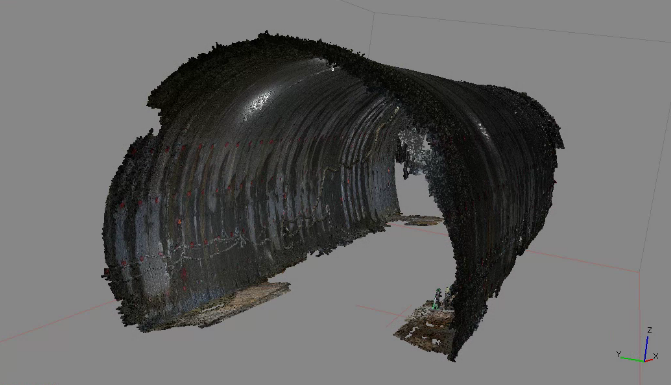

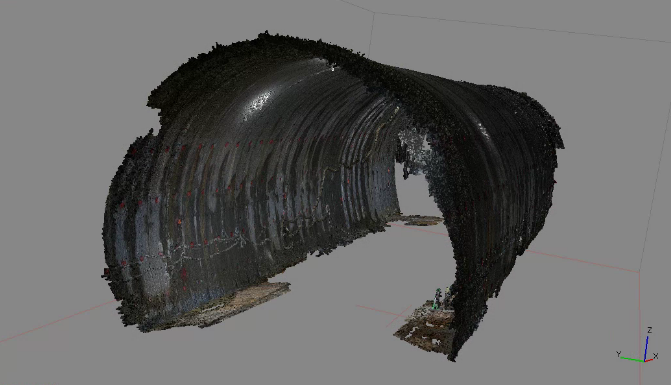

飛行当日は切羽付近の壁面を自律飛行で空撮しました。トンネル内にあるロックボルト間の距離を計測したところ、3D点群で測定した距離間の誤差も小さく、実寸に近い形でデータを取ることができました。

さらに、カメラをドローン本体の上部に搭載して切羽方面に向かい動画撮影も行い、自動飛行もマニュアル飛行もできることを確認しました。

トンネル内の照明だけでなく、機体にも照明をつけて安定した飛行を行い、トンネル点検に有効活用可能なオルソ写真と3D点群を作成しました。

飛行時のカメラ映像は、別室にて実証実験を見守る関係者にも配信を行い、エアロボウイングのカメラの空撮映像をリアルタイムでご確認いただきました。

弊社クラウドで作成した3D点群

弊社クラウドで作成した壁面のオルソ画像

使用後のご評価 技術研究所 研究開発グループ第一研究室 勝部様:

3D点群の積極的な活用を視野に各種開発を進めている中で、エアロセンス様には、南三陸町の震災復興事業でのエアロボ測量を実施していただいた縁もあり、トンネルでの自動航行や出来形測量に繋がるトンネル内3D測量の共同検証の声がけをさせていただきました。

トンネル坑内は、非GNSS環境であるというだけでなく、各種重機が配置されることによる狭さや風管による局所的な風など、ドローンにとっては厳しい空間です。

このような条件下においても、安定した飛行をしており驚きました。今後も協力関係を継続できたらと考えています。よろしくお願い致します。

エアロセンスからドコモ様へ

この度は、トンネル内でのドローン活用について共同検証させていただきました。初めての経験となる掘削中のトンネルでの飛行ということで、緊張しましたが現場の皆様に温かく迎えていただき、実験を成功することができました。心よりお礼申し上げます。

トンネル内が想像していたよりも非常に明るく、機材も整頓されており、驚きの連続でしたが、本現場で確認できた課題や、飛島建設株式会社の勝部様から頂いた現場ニーズをくみ取り、非GNSS環境対応点検ドローン、エアロボインスペクションの改良を進めてまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

.png)